火災といえば「冬」のイメージがありますが、「春」も火災の発生件数が多い季節です。春が近づくと、暖房器具を使わなくなり雨の日も増えるのに、なぜ火災が増えるのでしょうか。火災を起こさないためのポイントとあわせて解説します。

1.春は火災件数が増える季節

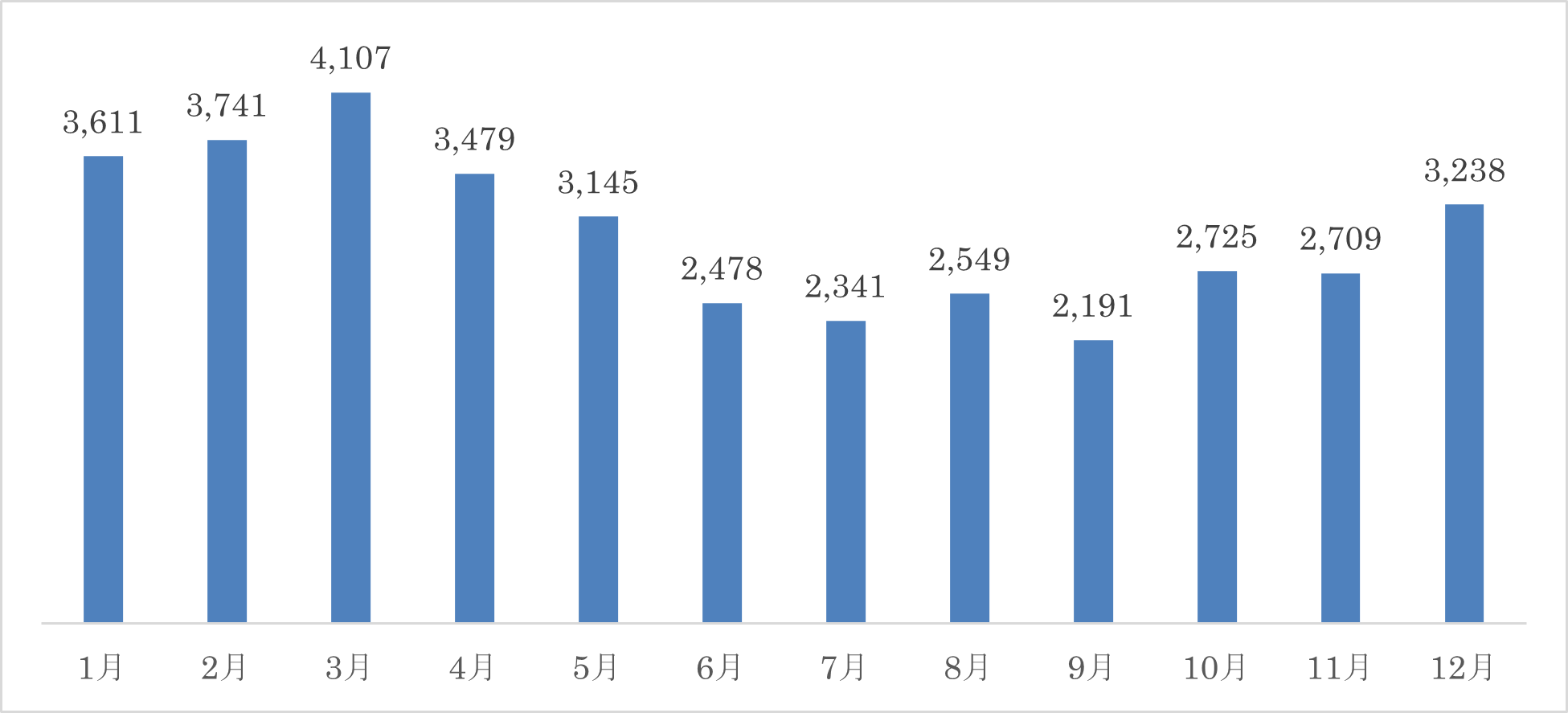

総務省消防庁の「消防統計(火災統計)」によると、全火災の月別出火件数が最も多い月は「3月」というデータがあります。

■全火災の月別出火件数 出典:消防庁「令和4年(1~12月)における火災の状況(確定値)」

出典:消防庁「令和4年(1~12月)における火災の状況(確定値)」

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/statistics/items/20231129boujyou.pdf

グラフからわかるように、火災の発生件数は1月から徐々に増え続け、3月にピークを迎えます。なお、2022年の場合は3月に次いで2月、1月と冬に多くみられますが、年によっては4月や5月のほうが多いこともあります。

2.春に火災が増える原因は?

では、なぜ春に火災が増えるのでしょうか。その原因とされるのが、「乾燥」と「南風」です。

春が近づくと、大陸から乾いた高気圧と低気圧が交互にやってくるようになります。空気の乾いた高気圧に覆われるときは火災が発生しやすくなりますが、その後やってくる低気圧が強い南風をもたらし、小さな火種でも燃え広がりやすくなるのです。

特に、低気圧が日本海側を通るときは強い南風が吹きやすく、大きな火災につながる危険が高まります。このため、東京消防庁などは「乾燥が続いた日の後に寒冷前線が通過し、風が西寄りまたは南寄りに変わるときは注意が必要」と、火災予防を呼び掛けています。

3.主な出火原因

総務省消防庁のまとめによると、出火原因で最も多いのが「たばこ」です。寝たばこなどが原因で、2022年には3,209件もの火災が発生しています。次いで「たき火(3,105件)」「コンロ(2,771件)」と続き、いずれも「火の不始末」が火災につながっているようです。

また、近年増加傾向にあるのが電気関係の火災です。出火原因の5位は「電気機器(1,960件)」、7位は「電灯電話等の配線(1,494件)」、8位は「配線器具(1,470件)」となっています。これらの電気火災は、家電製品などで誤った使い方をしていたり、古い製品を使い続けたり、電気工事の際の漏電などが原因で発火し、火災につながるケースがみられます。

出典:消防庁「令和4年(1~12月)における火災の状況(確定値)」

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/statistics/items/20231129boujyou.pdf

>火災原因のランキング2023年版:最も一般的な原因と対策

https://www.syou-bou.com/media/2023/06/29/46

4.今からできる!住宅の火災予防のポイント

火災の発生を防ぐには、普段の生活で火元になりそうなところを把握し、対策を施すことが大切です。ここで、住宅火災を防ぐために確認しておきたい箇所とポイントをまとめました。

コンロ

コンロによる火災の多くが、「火の消し忘れや放置」が原因といわれます。調理中にコンロのそばを離れている隙に、油に火が燃え移ったり近くにあった可燃物を介して火災につながったりすることもあります。コンロを使うときは、「そばを離れない」「離れるときは火を消す」ように心がけましょう。

また、コンロの火が袖やストールに燃え移り火災になるケースもみられます。調理をするときの服装も、十分に注意しましょう。

家電線品

家電製品も、火元になる可能性があります。例えば、古い家電製品は機器内のコードなどの破損・断線により、ショートして出火するおそれがあります。

コンセントに差しっぱなしにしている家電は、「トラッキング現象」による火災に注意が必要です。トラッキング現象とは、コンセントとプラグの間にたまった埃が湿気を吸収し、ショートして出火する現象のこと。その火が近くの可燃物に燃え移って火災になるケースがあります。コンセント周りは定期的に掃除し、長く使わない家電のプラグを抜くことも火災予防につながります。

また、たこ足配線は過電流による発熱で出火するおそれがありますので、注意しましょう。

ストーブ

ストーブも、発熱部分に埃が付着していると着火して火災の原因になることがあります。適度に掃除して清潔な状態に保つことも、火災予防のポイントです。

ストーブの設置場所も重要なポイント。近くにカーテンや洗濯物などの燃えやすい素材がないか確認したうえで、使用することも大切です。防火カーテンや防火じゅうたんなど、燃えにくい素材のインテリア商品に変えるのも、火災を防ぐうえでは効果的です。

火災報知器

火災報知器は、適切な場所に設置するのはもちろん、定期点検も大事です。特に、電池切れには注意が必要。いざというときに稼働せず、火災に気づくのが遅れる可能性があります。電池の寿命は約10年といわれますので、古くなったら交換しましょう。

5.まとめ

冬から春にかけての季節は、火災が発生しやすいシーズンです。火の取り扱いには十分に注意することはもちろん、火元になりやすい箇所を把握して適切な処置を行うことも火災予防につながります。

また、万が一火災になった場合に備えて、消火器や簡易消火具の設置場所も見直したいポイントです。キッチンなど火を取り扱うところの近くにあれば、いざというときに初期消火ができ、延焼を防ぎやすくなります。大切な財産を守るために、当社の簡易消火具「消棒レスキュー®」も、ぜひご検討ください。