令和6年版消防白書から

―主要火災原因、電気関連火災、自動車火災など-

令和7年1月21日、令和6年消防白書が発表されました。本稿では、同白書から主要な火災原因、電気関連火災及び自動車火災を中心に内容を紹介させていただきます。

目次

令和6年は、1月1日の石川県能登地方を震源とするマグニチュード7.6の地震、翌日1月2日の羽田空港における航空機火災で始まりました。

能登半島地震では、津波や火災も発生し、多数の家屋倒壊、石川県輪島市や珠州市を中心とする多くの人的被害、石川県、富山県、新潟県、福井県、長野県及び岐阜県の6県での物的被害をもたらしました。さらに令和6年9月21日、石川県に線状降水帯が発生し、石川県能登地方を中心に、河川氾濫、浸水、がけ崩れ等が発生し、復興途上にあった地域への被害をもたらしました。

地震は、令和6年4月には、豊後水道を震源とするマグニチュード6.6の地震が発生し、広島県、愛媛県、高知県及び大分県の4県にお人的被害をもたらし、令和6年8月8日には、日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生し、熊本県、宮崎県及び鹿児島県の3県に人的被害をもたらしました。

水害は、令和6年7月10日から15日にかけて、日本付近に停滞していた梅雨前線に暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で前線の活動が活発となり、九州を中心に西日本から東北地方にかけて大雨となりました。西日本から東日本の広い範囲で浸水、がけ崩れ等の被害が発生しました。愛媛県松山市においては、がけ崩れに住家が巻き込まれる死者が発生しました。

また、令和6年7月23日頃から北日本に停滞した梅雨前線の影響で、東北地方の日本海側を中心に北日本から西日本にかけて大雨となりました。東北地方では、日本海側を中心に広い範囲で河川氾濫、浸水、がけ崩れ等の被害が発生し、特に、山形県新庄市において、大雨の影響で警察官2人が浸水に巻き込まれるなどの人的被害が発生しました。

8月下旬には、大型台風10号が九州、四国、中国、中部、関東と日本列島の広範に被害をもたらしました。

消防白書では、これらの災害への各地の消防組織の対応が記述されているほか、大規模災害等へ迅速かつ強力に対応するため、令和7年1月に発生した阪神・淡路大震災への対応を踏まえ同年6月に創設された緊急消防援助隊の活動などが記述されています。

〈参考〉令和6年版 消防白書

2 火災の現況

令和3年から火災件数の増加が続いています。令和5年中の出火件数は3万8,672件(対前年比2,358件増、同6.5%増、1日当たり106件)、となっています。建物火災が全火災の54.2%であり、出火件数を四季別にみると、春季(3月~5月)及び冬季(12月~2月)の出火件数が多くなっており、総出火件数の57.0%を占めています。

火災による死者数も、令和3年からは増加が続いています。令和5年中の火災による死者数は、1,503人(対前年比51人増、同3.5%増)となっています。そのうち放火自殺者、放火自殺の巻き添えとなった者及び放火殺人による死者を除いた死者数は1,228人(対前年比33人増)となっています。また、負傷者数は5,766人(対前年比16人増)となっています。 死因は火傷、次いで一酸化炭素中毒・窒息が多くなっています。また、65歳以上の高齢者が73.8%を占めています。

建物用途別にみると、住宅での死者数が1,127人(放火自殺者等を除くと1,023人。対前年比51人増、同5.2%増)で、建物火災による死者数の93.9%を占めています。また、住宅火災による死者数(放火自殺者等を除く。)のうち65歳以上の高齢者の死者数は762人で、全体の74.5%を占めています。住宅火災の発火源別死者数(放火自殺者等を除く。)をみると、たばこによる死者数が最も多く、次いでストーブ、電気器具となっています。また、住宅火災の着火物(発火源から最初に着火した物)別死者数(放火自殺者等を除く。)をみると、寝具類に着火した火災による死者が最も多く、次いで衣類、内装・建具等となっています。 住宅火災の死者数(放火自殺者等を除く。)を時間帯別にみると、0時から6時までの時間帯と18時から20時の時間帯で多くの死者が発生しています。 また、死者(放火自殺者等を除く。)の発生状況を死に至った経過別にみると、逃げ遅れが415人と最も多くなっています。

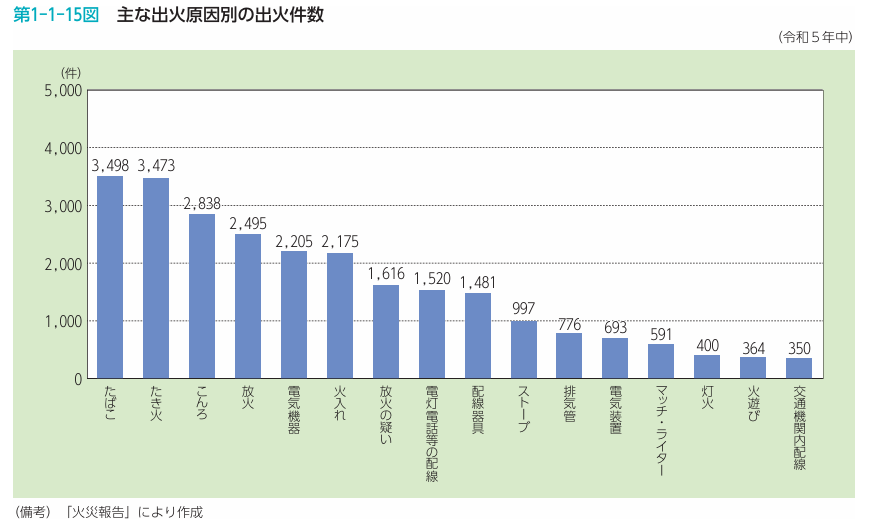

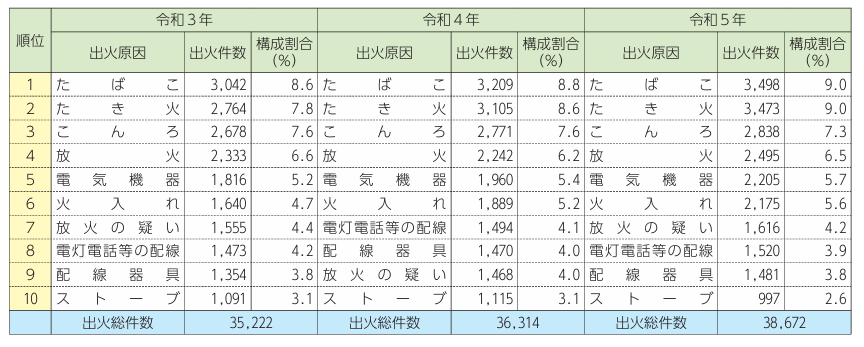

4 出火原因

次の表のとおり、出火原因としては、「たばこ」、「たきぎ」、「こんろ」の順となっています。また、「電気機器」、「電灯電話等の配線」、「配線器具」、「電気装置」のように電気関連の出火原因も主要な原因といえるでしょう。これらの火災原因はここ3年で増加しています。

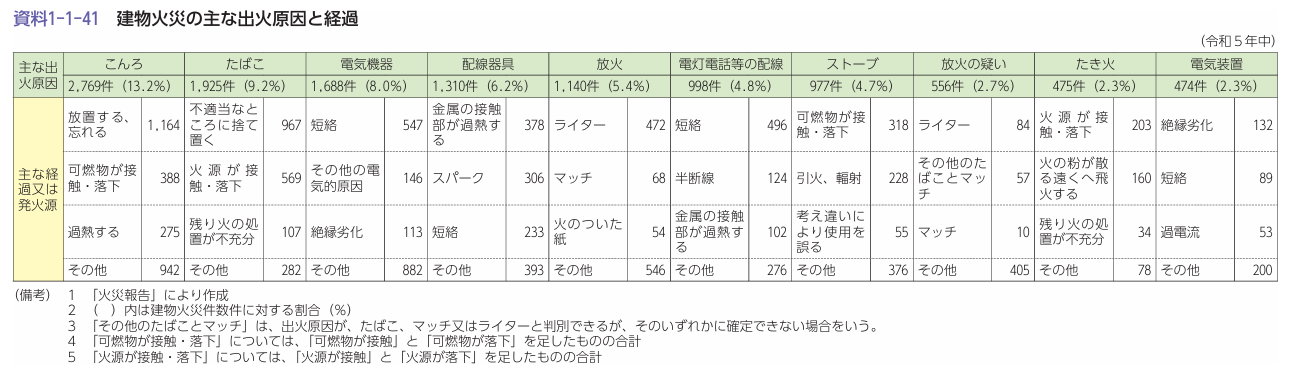

(以下の図表の出典は令和6年版消防白書)

資料1-1-5 主な出火原因の推移(上位10位) (各年中)

5 電気関連の出火原因

下表のとおり、電気関連の出火原因について主な経過又は発火源は、「短絡」(ショート)「絶縁劣化」「スパーク」「半断線」「金属の接触部が過熱する」「過電流」という項目が挙げられています。「過電流」についてはコンセント等に許容量を超えた電流が発生する電気器具を接続するなど使用方法の誤りといえるものですが、「短絡」「絶縁劣化」「半断線」「金属の接触部が過熱する」などは、埃の除去、無理な圧迫・損傷・無理な配置の回避、定期的な目視点検や劣化器具の交換などで防げる可能性があるものと考えられます。

6 車両火災

6-1 近年の自動車火災(立体駐車場の自動車火災、トンネル内の自動車火災)

消防白書では、「令和5年8月に神奈川県厚木市のパチンコ店の立体駐車場において自動車火災が発生し、153台の車両が焼損したほか、同年9月には山陽自動車道尼子山トンネル内で自動車火災が発生し、8人が負傷するとともに大型トラックを含む23台の車両が焼損した。」と記述されています。

また、「近年の自動車は、プラスチックなどの可燃性素材が多く使用されていることに加え、大型化により可燃物量も増加していること等から、火災の進展速度、着火容易性、隣接車両への延焼の危険性が高まっていると考えられ、初期消火ができず複数台に延焼すると消火困難となるおそれがある。」としています。

このため消防庁では、「駐車場火災を想定した自衛消防訓練の実施を駐車場関係の事業者団体を通じて促すとともに、消防本部による訓練指導の実施や出動計画の見直しなど消火活動上の留意事項等について周知している。」ほか、「山陽自動車道尼子山トンネル火災では、排煙機能を有する大型ブロアー装置等を搭載した特別高度工作車が、排煙を行うことにより消火活動の効率を上げるなど有効に活用された。大型ブロアーは、トンネルを始めとした閉鎖空間から火災による煙や有毒ガス、熱気等を排除する際にも用いられることから、消防庁では国有財産等の無償使用制度を活用し、当該機能等を備えた特別高度工作車の更新整備を進めている。」としています。

6-2 車両火災の件数及び出火原因

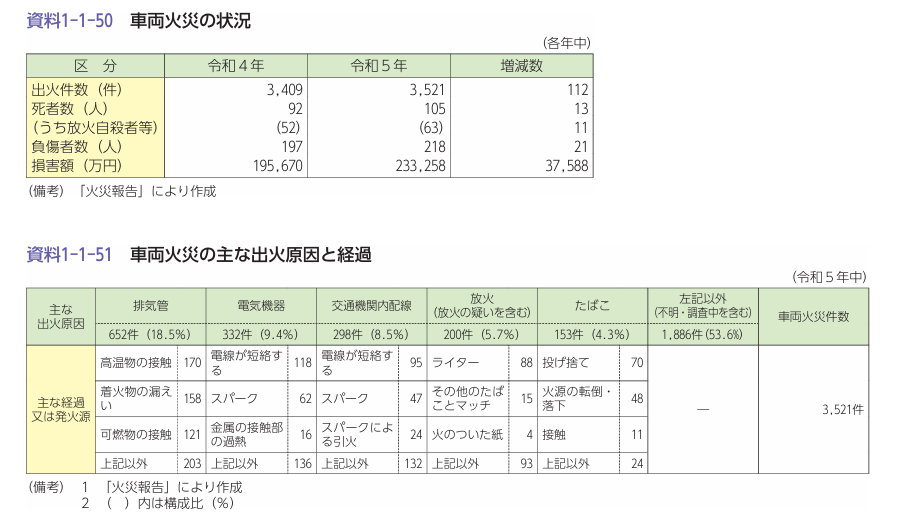

令和5年中の車両火災の出火件数は3,521件(対前年比112件増)、死者数は105人(放火自殺者等63人を含む。同13人増)、損害額(車両火災以外の火災種別に分類している車両被害は除く。)は23億3,258万円(同3億7,588万円増)となっています(資料1-1-50)。

車両火災の出火件数を原因別にみると、排気管によるものが652件(全体の18.5%)と最も多く、次いで電気機器が332件(同9.4%)、交通機関内配線が298件(同8.5%)の順となっています(資料1-1-51)。

7 トピックスから「感電ブレーカー」

消防白書のトピックスの中から、「感電ブレーカー」を紹介させていただきます。大規模地震時に発生した火災では電気火災が半数以上を占めています。この原因としては、地震による家屋の倒壊や家具の転倒により電気配線が破損して火災に至ったり、地震発生→停電→(発熱)電気製品の停止→電気の復旧・通電→(発熱)電気製品の稼働→周辺物への引火・火災発生という通電火災がありますが、感電ブレーカーは地震を検知すると自動的にブレーカーを落として、その後の火災の発生を防ぎます。

8 最後に

本稿では、令和6年版消防白書から特に電気関連火災と自動車(車両)火災を取り上げてみました。たばこやたき火、こんろ、放火は依然火災発生原因の上位を占めていますが、一般の住居、家庭においてはむしろ電気関連火災の方がより身近に注意すべき火災発生原因だと考えられます。また自動車火災は住居、建物以外で気を付ける火災だと考えています。

なお、当社では、消棒Rescue®というご家庭内、オフィス内でも使用できる消火具(エアゾール式簡易消火具付き自動車緊急脱出支援用具(卓上ホルダー付き))を提供させていただいております。電気火災、自動車火災にも使用できますので、万が一のときのための初期消火用としてご利用いただければ幸いです。

関連コラム

◆電気製品の配線周りの火災 「年末は配線器具の掃除・チェックもお忘れなく」